相关见解

- AI驱动下的医疗行业新动向24 Feb 2025

- 港股市场投资机遇:估值修复与增长潜力深度解析17 Feb 2025

- 狂飙的金价,是时候跌了吗?10 Feb 2025

10月份中国出口金额2748亿美元,同比下降6.40%,降幅较上个月略有扩大;进口2183亿美元,同比增长3.00%;贸易顺差565亿美元,同比收窄30.82%。

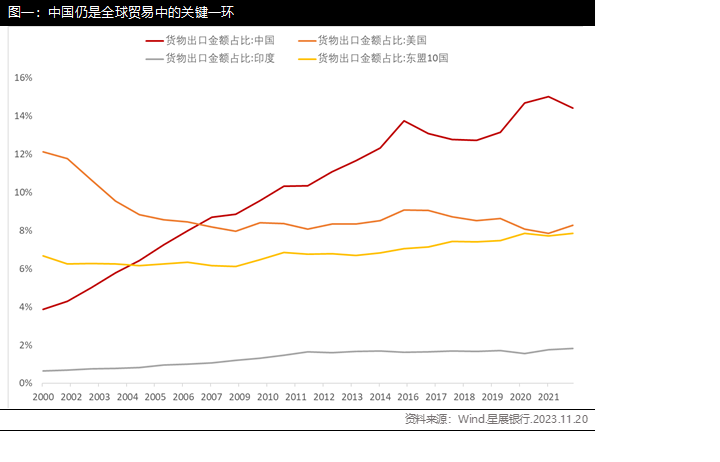

虽然数据上来看,中国的出口金额有所回落。但如果从全球货物出口占比来看,中国目前依然是全球第一大货物出口国,2022年占比达到14.42%。中国自2002年加入世贸组织以来,低劳动力成本以及较好的基建使得中国的制造业得到极大的发展,进而推动中国成为出口大国。而这种模式正在逐渐进入瓶颈期,劳动力成本的上升和价格战之下的低利润空间,都使得中国传统的制造业急需转型升级。

转型升级的重要环节:产业的新陈交替

不容置疑的是,经济全球化是无法改变的事实。不同国家由于自身优劣势的不同,会有适宜自己的产业模式。比如过去的中国,充沛旺盛的劳动力供应使得制造业在这里集聚。发达国家在本国需要付出极高的人力成本却也只能换来几乎一样的产品质量,因此纷纷将制造产业转向中国。在这个过程中所带来的科技技术和管理技术,均让中国在收获经济增长的同时也积累起了技术。

随着技术和资本的积累,中国现在同样也拥有了从劳动力密集型产业向资金密集型以及知识密集型产业转型的能力和动力。而这样的背景之下,传统的劳动力密集型产业面临向外迁移的压力。世界仍然需要这些传统产业,仍然有非常大的基础产品的需求,因此这些产业并不会凭空消失,而会向性价比更高的地方转移。

这就像一场又一场的接力赛。自工业化开始,早期制造业集中在欧洲;二战之后美国凭借军工方面的优势以及劳动力的丰富,将制造业重心转移到了美国;之后日韩接棒了美国的一部分制造业,并且在此基础上进行优化,收获了经济的腾飞;中国在千禧年接下了日韩制造业的接力棒,完成了中低端制造业的降本增效。如今,这一场接力赛需要下一个跑者来接力,我们能看到围绕着中国的一批亚洲国家有望承接起这些产业链。与其说这是一次产业链的争夺,这更像是全球产业的一次新陈交替。

产业的腾换:资源的优化利用

正是在这种产业结构转换的大背景下,把附加值较低的产业转到成本更低的国家,既保证了企业的利润空间,也将给相对应国家带来经济增长。对于中国来说,进行产业腾换之后,能够更加聚焦于附加值更高的新产业,向更高收入水平国家的行列迈进。

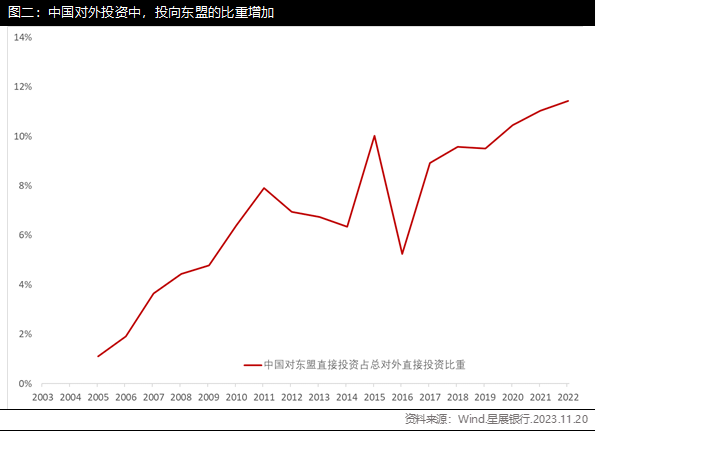

现在我们可以看到,中国正在越来越多的将资金投向海外,比如东盟,还有“一带一路”的沿线国家。从图二我们可以看到,中国对外投资中,投向东盟的比重超过了10%。今年前三季度,中国对”一带一路”沿线国家非金融类对外直接投资达到1647亿人民币,同比增长27.70%。除了投资以外,通过合办实验室和研发中心的方式向相关国家输出技术,同时依托管理团队的派驻来实现管理技术的落地,中国与这些国家在更大的层面上进行深入合作。

不止于贸易

在前不久刚结束的第六届中国国际进口博览会上,有3400多家来自全球各个国家的企业参展,这其中也包括连续第六年参展的星展银行。根据进博会后官方的统计显示,本届进博会的一年计意向成交金额达到784.1亿美元,较上届增长6.7%。除了意向金额的增长以外,展会背后所蕴含的全球化的交流合作,疫情后的国际间交流逐步正常化,以及中国持续保持开放包容的发展理念,都展示出未来中国仍将在全球舞台上扮演重要角色。

图片来源:星展银行微信公众号

•本信息并不构成或形成关于认购或达成任何交易的任何要约、推荐、邀请或招揽,本信息并不意图(亦不许可)向公众作出关于认购或达成任何交易的要约,亦不应被视为如此。本信息无意提供会计、法律或税务意见或投资推荐,也不应被当作该等意见或推荐而加以依赖,读者不应以本信息来代替自己的判断,而应获取独立的法律或财务意见。星展银行及其关联公司或附属机构并不作为顾问行事,亦不就任何财务后果或其他后果承担任何受托人义务或责任。

•本信息并未考虑任何特定人士的特定投资目标、财务状况或特定需求。在进行本信息提及的任何交易或决定购买本信息所提及的任何产品前,读者应采取措施确保其理解该交易并基于读者自身的目标和情况对该交易的适当性作出独立评估。特别是,读者应当阅读所有与产品相关的文件(包括但不限于产品说明书、发售文件或其他类似的或相应的要约或发行文件,视情形而定),并考虑向财务或其他专业顾问寻求意见或进行读者认为需要或适当的独立调查。如读者选择不采取上述措施,读者应谨慎考虑本信息所提及的产品是否适合其自身。

•本信息所包含的信息和意见是从星展银行认为可靠的来源获得,星展银行、其关联公司或附属机构并不因发表及/或分发本信息而为任何特定用途就其充分性、完整性、准确性或及时性作出任何陈述和保证。投资有风险,投资的亏损风险可能是重大的,并可能导致本金亏损。所有的意见和预测均可能会发生变化,而不会另行通知。任何过往的表现、预期、预测、或对于结果的模拟,并不能作为任何投资未来或可能表现的必然指标。星展银行、其关联公司或附属机构并不保证本信息中提及的任何证券的信用评级在任何特定期间内维持有效,亦不保证该等评级将来不会被修改、中止或取消(如有关信用评级机构依其判断认为形势使然)。任何产品的价值和该产品的收益可能会上升也可能会下跌。此外,股票价格是波动的,有时可能会剧烈波动。股票价格可能上涨也可能下跌,并可能变得毫无价值。股票买卖的结果可能是亏损而非盈利。外汇交易有风险。读者应注意汇率的波动可能会导致货币兑换损失。星展银行、其关联公司或附属机构并不就任何因使用或依赖本信息或其内容而产生的或与之相关的任何直接、间接或后果性的损失或损害承担任何责任。

•星展银行、其关联公司或附属机构,其各自的董事及/或员工可能在本信息中所提及的产品中持有头寸或其他利益,并可能就本信息中提及的产品进行交易。星展银行、其关联公司或附属机构可能和产品的提供者有联盟或其他合同安排,以推广或销售其产品。如星展银行的任何关联公司是产品提供者,该关联公司可能会从投资者处收取费用。此外,受制于监管审批,星展银行、其关联公司或附属机构,其各自的董事及/或员工亦可能为(或寻求为)该等服务提供者提供经纪、投资银行和其他银行或金融服务。

•本信息所载的信息并无意分发给在任何司法辖区或国家的任何人士或实体或供其使用(如该等传发或使用违反该等司法辖区或国家的法律或法规)。

相关见解

- AI驱动下的医疗行业新动向24 Feb 2025

- 港股市场投资机遇:估值修复与增长潜力深度解析17 Feb 2025

- 狂飙的金价,是时候跌了吗?10 Feb 2025

相关见解

- AI驱动下的医疗行业新动向24 Feb 2025

- 港股市场投资机遇:估值修复与增长潜力深度解析17 Feb 2025

- 狂飙的金价,是时候跌了吗?10 Feb 2025